蓄水池防渗膜的池底固定是防渗系统稳定运行的关键,固定不到位会导致膜材移位、褶皱甚至撕裂,直接影响防渗效果。掌握这 5 个实用技巧,让池底膜材与地基紧密结合,抵御水压和地基沉降的影响!

一、池底预处理:为固定打牢基础

平整度精细把控

池底地基需用 2 米靠尺检测,高低差≤±2cm,凸起处人工削平,凹陷处用素土回填(每层厚度≤15cm),用平板夯压实至压实度≥90%。地基不平整会导致膜材局部受力集中,固定后易在凸起处产生撕裂。

尖锐物彻底清除

清理池底石块、树根、混凝土残渣等硬物(直径>0.5cm),必要时铺设 5-10cm 厚细砂垫层(含泥量≤3%),垫层需均匀压实,避免硬物刺穿膜材。统计显示,预处理合格的池底,膜材后期破损率可降低 60%。

排水系统预设

池底最低处开挖宽 30cm、深 40cm 的排水沟,铺设透水土工布包裹碎石,形成排水盲沟,将地基渗水导出,降低土壤含水率(控制在 15%-20%),避免软土地基沉降影响固定效果。

二、固定材料选型:适配池底地质条件

沙袋选择标准

选用编织袋填充洁净砂石,每袋重量 10-15kg(软土地基用 15kg,硬土地基用 10kg),袋口扎紧无漏料,避免沙袋过重压坏膜材或过轻起不到固定作用。沙袋需提前晾晒,确保无水分渗入膜材。

U 型钉规格适配

材质选用镀锌钢材(防腐蚀),长度 15-20cm(软土地基用 20cm,硬土地基用 15cm),直径≥6mm,确保钉入地基深度≥10cm,抗拔力≥500N。每 100㎡池底需准备 U 型钉 30-50 个,软土地基适当加密。

辅助固定材料

池底与边坡衔接的圆弧处,可选用宽 30cm 的土工布作为过渡层,增强膜材与地基的摩擦力;大型蓄水池建议铺设单向土工格栅(拉伸强度≥20kN/m),格栅与膜材同步固定,提升整体抗滑能力。

三、池底平面固定:均匀受力防移位

膜材铺设与初步固定

膜材从池底一端向另一端铺设,幅宽方向与水流方向一致,减少接缝受水流冲击。铺设时预留 1%-2% 伸缩量(如 100 米长池底预留 1-2 米),用沙袋沿膜材边缘均匀放置(间距 2-3 米),临时固定防止膜材移位。

U 型钉固定技巧

在膜材接缝两侧 30cm 处,用 U 型钉固定,钉距 50-80cm,钉入时保持与膜面垂直,确保钉帽与膜材紧密贴合无翘起。软土地基钉距缩短至 50cm,硬土地基可放宽至 80cm,重点固定接缝交叉处和池底中心受力区。

沙袋二次加固

膜材焊接完成后,在池底均匀布置沙袋(间距 3-4 米),沙袋中心距膜材边缘≥50cm,避免覆盖接缝影响检测。沙袋需平铺在膜材上,禁止堆叠,防止局部受压过大导致膜材变形。

四、特殊区域固定:强化薄弱部位

池底与边坡衔接固定

衔接处修整为半径≥50cm 的圆弧,膜材沿圆弧自然弯曲,在圆弧内侧用 U 型钉加密固定(钉距 30-50cm),外侧用沙袋呈弧形排列(间距 1.5 米),防止膜材在拐角处因应力集中产生撕裂。

管道穿膜部位固定

管道周边膜材裁剪成 “喇叭口” 状,包裹管道后用不锈钢卡箍固定(卡箍间距 10-15cm),在管道周边 50cm 范围内,用 U 型钉呈环形固定膜材(钉距 30cm),再覆盖直径 30cm 的补强膜焊接密封,形成双重固定。

大面积池底分段固定

面积超过 1000㎡的池底,采用 “分段铺设、分段固定” 模式,每铺设 50 米膜材就完成对应区域的固定,避免未固定膜材在自重作用下产生褶皱,确保每段膜材松紧度一致。

五、固定质量检测:双重验收保效果

外观检查标准

膜材表面平整无褶皱、无鼓包,沙袋和 U 型钉分布均匀,固定牢固无松动。接缝处膜材无偏移(偏离搭接线≤2cm),U 型钉钉帽与膜材贴合紧密,无翘起或刺破膜材现象。

拉力测试验证

随机选取 3 处固定点,用拉力计沿水平方向缓慢拉动膜材(拉力≤500N),膜材无明显移位,U 型钉无拔出迹象,接缝无开裂,说明固定强度达标。软土地基需增加测试频次,确保固定可靠。

蓄水试验检测

固定完成后注水至池底以上 30cm,浸泡 24 小时后排水检查,膜材无移位、褶皱加剧或破损,固定点周边无渗漏痕迹,即为固定合格。

蓄水池防渗膜池底固定的核心是 “均匀受力、紧密贴合、强化薄弱区”。通过精细预处理、适配材料选型和规范固定操作,能有效避免膜材移位和破损。固定完成后配合定期巡查(每月检查固定点是否松动),可进一步保障防渗系统长期稳定运行。若在特殊地质池底固定中遇到难题,欢迎在评论区留言交流!

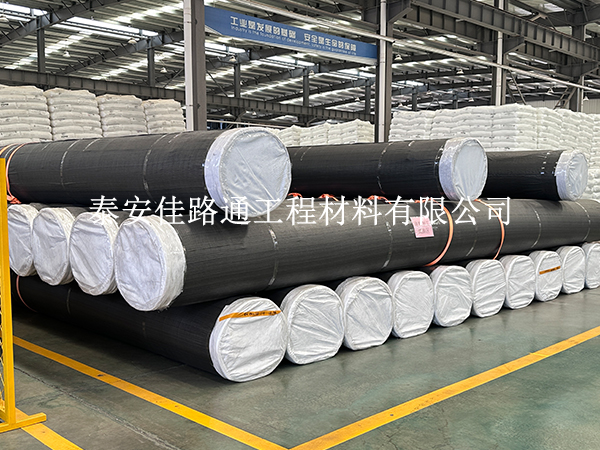

鱼虾养殖土工膜

鱼虾养殖土工膜 白色土工布

白色土工布 蓄水池光面土工膜

蓄水池光面土工膜 氧化塘光面土工膜

氧化塘光面土工膜 垃圾填埋场光面土工膜

垃圾填埋场光面土工膜